Open Research

Forschung sichtbar machen. Wissen teilen. Gemeinsam mehr erreichen.

Open Research

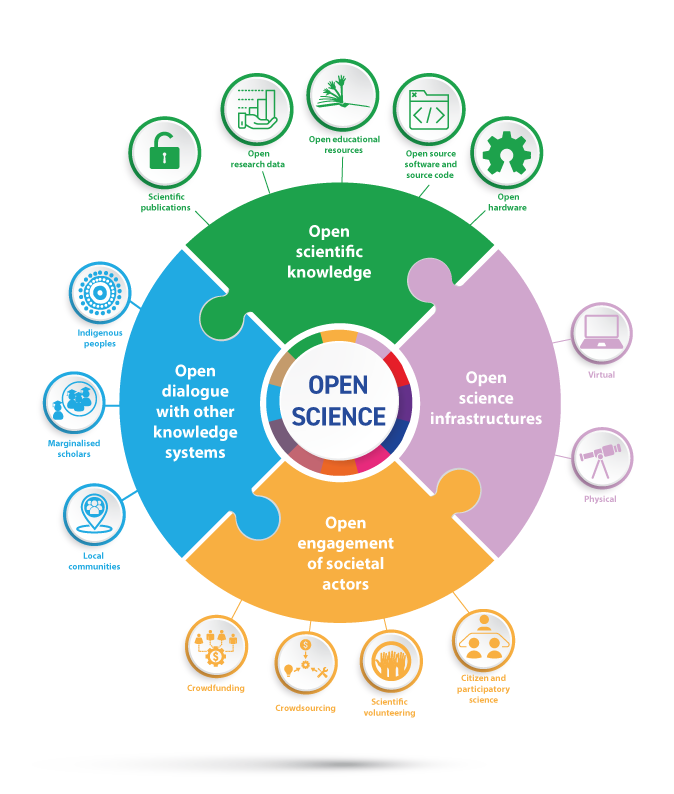

Wissenschaft ist immer stärker gekennzeichnet von Kollaboration, Transparenz und Nachhaltigkeit. Offene Wissenschaft bezeichnet in diesem ganzheitlichen Wandel durch die digitale Kommunikation die Weiterentwicklung von Open Access im Rahmen von Open Science: Nach dem Motto „so offen wie möglich, so geschlossen wie nötig“ prägt das Prinzip der Offenheit zunehmend alle Teilbereiche des Forschungsprozesses. Während früher in erster Linie der freie Zugang zu Publikationen im Vordergrund stand, erweitert Open Research den Blickwinkel: Forschungsdaten, Methoden, Software, Bildungsressourcen und Veröffentlichungen sollen für alle Menschen frei verfügbar und nachnutzbar sein. In welchem Ausmaß eine solche Öffnung möglich ist, muss dabei stets im Einzelfall entschieden werden.

Die vier Säulen offener Wissenschaft nach der Open-Science-Defintion der Unesco, UNESCO Recommendation on Open Science, CC BY-SA, https://doi.org/10.54677/MNMH8546

Beratung und Veranstaltungen

Die Hochschulbibliothek unterstützt Sie in allen Phasen Ihres Forschungsprojekts bei der Umsetzung offener Forschungspraktiken. Wir beraten beispielsweise zu folgenden Themen:

- Publikationsberatung

- Erst- und Zweitveröffentlichung im Open Access

- Open-Access-Zeitschriften finden

- Finanzierung von Open-Access-Veröffentlichungen

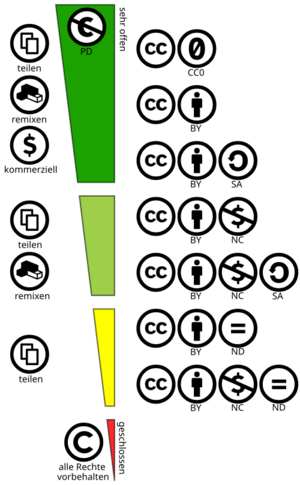

- Offene Lizenzen und urheberrechtliche Fragen

- Unterstützung bei der Rechteklärung für Zweitveröffentlichungen

- Veröffentlichung von Dokumenten auf dem Repositorium aliceOpen

- Indizes und Metriken

- Forschungsdatenmanagement

- Erstellung von Datenmanagementplänen

- Veröffentlichung von Forschungsdaten

Die Schulung “Einführung ins Forschungsdatenmanagement” wird auf Wunsch auch als Einzeltermin angeboten.

Veranstaltungen im Wintersemester 2025/26

In dieser Schulung erhalten Sie einen Überblick über das Konzept von Open Access, verschiedene Publikationswege sowie rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen. Die Veranstaltung richtet sich an Einsteiger_innen und Fortgeschrittene gleichermaßen und bietet sowohl grundlegende Informationen als auch praktische Tipps für die Umsetzung. Zudem stellen wir Unterstützungsangebote der Bibliothek vor und beantworten Ihre Fragen rund um das offene Publizieren.

Termine

22.10.2025, 15:00-16:00 Uhr

19.11.2025, 15:00-16:00 Uhr

14.01.2026, 15:00-16:00 Uhr

Bitte melden Sie sich für einen der verfügbaren Termine an. Achtung: die Anmeldung ist verbindlich. Bitte melden Sie sich so früh wie möglich ab, wenn Sie nicht kommen können, spätestens jedoch am Tag der Schulung.

Sollte eine geplante Schulung nicht stattfinden können, werden Sie per Mail darüber informiert.

Was bedeutet es, im Open Access zu veröffentlichen? Wie finde ich ein geeignetes Open-Access-Journal für meinen Artikel? Welche offene Lizenz sollte ich verwenden? Diese und andere Fragestellungen rund um das Thema Open Access werden in der von den Hochschulbibliotheken der ASH Berlin, HTW Berlin und BHT Berlin gemeinsam organisierten Veranstaltungsreihe "Open Access verstehen" beantwortet.

Die Vorträge finden online statt und sind für alle Interessierten offen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Themen & Termine im Sommersemester 2025

24.10.2025, 11:00-11:45 Uhr: Open Access publizieren – Wohin geht die Reise?

31.10.2025, 11:00-11:45 Uhr: Open Access-Finanzierung – Wer zahlt die Rechnung?

14.11.2025, 11:00-11:45 Uhr: Schnell, sichtbar, fragwürdig? Wissenschaftliche Integrität im Open-Access-System

28.11.2025, 11:00-11:45 Uhr: Open Access und Künstliche Intelligenz – Chancen und Risiken

09.01.2026, 11:00-11:45 Uhr: Offenes Wissen für alle: Wie Open Education und Open Access zusammenwirken

Dieser Workshop ist Teil des Qualifizierungs- und Betreuungsprogramms zum Promovieren an der ASH Berlin. Er richtet sich insbesondere an Promovierende, die im Rahmen einer kumulativen Dissertation wissenschaftlich publizieren möchten. Im Mittelpunkt stehen zentrale Aspekte rund um die Auswahl geeigneter Fachzeitschriften und den Ablauf redaktioneller Prozesse.

Anhand von Beispielen und Checklisten erhalten Sie praxisnahe Einblicke in die "Author’s Journey" – von der Manuskripteinreichung über das Peer-Review-Verfahren bis zur finalen Publikation. Der Workshop bietet Raum für individuelle Fragen, Austausch und Diskussion.

Informationen zur Anmeldung folgen in Kürze.

Was sind eigentlich Forschungsdaten – und wie kann man gut mit ihnen umgehen? Diese Schulung bietet einen verständlichen Einstieg ins Thema Forschungsdatenmanagement (FDM). Sie erfahren, warum FDM wichtig ist, welche grundlegenden Aspekte Sie beachten sollten und wie Sie den Umgang mit Daten von Anfang an gut planen können. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Erstellung von Datenmanagementplänen (DMPs), wie sie zunehmend bei Förderanträgen gefordert werden. Auch erste Unterstützungsangebote der Bibliothek werden vorgestellt.

Termine

03.11.2025, 15.00-16.00 Uhr

03.12.2025, 15.00-16.00 Uhr

28.01.2026, 15.00-16.00 Uhr

Bitte melden Sie sich für einen der verfügbaren Termine an. Achtung: die Anmeldung ist verbindlich. Bitte melden Sie sich so früh wie möglich ab, wenn Sie nicht kommen können, spätestens jedoch am Tag der Schulung.

Sollte eine geplante Schulung nicht stattfinden können, werden Sie per Mail darüber informiert.

Wie können Forschungsdaten so aufbereitet und geteilt werden, dass sie auffindbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar sind? In diesem Workshop erhalten Sie einen Überblick über die FAIR-Prinzipien für Forschungsdaten, lernen anhand von Praxisbeispielen, wie man FAIRness bewertet, und bekommen Tipps für die Umsetzung im Forschungsalltag sowie Informationen zu den Unterstützungsangeboten der Hochschulbibliothek.

Termin

02.12.2025, 15:00-16:00 Uhr

Bitte melden Sie sich für den Workshop an. Achtung: Die Anmeldung ist verbindlich. Bitte melden Sie sich so früh wie möglich ab, wenn Sie nicht kommen können, spätestens jedoch am Tag des Workshops.

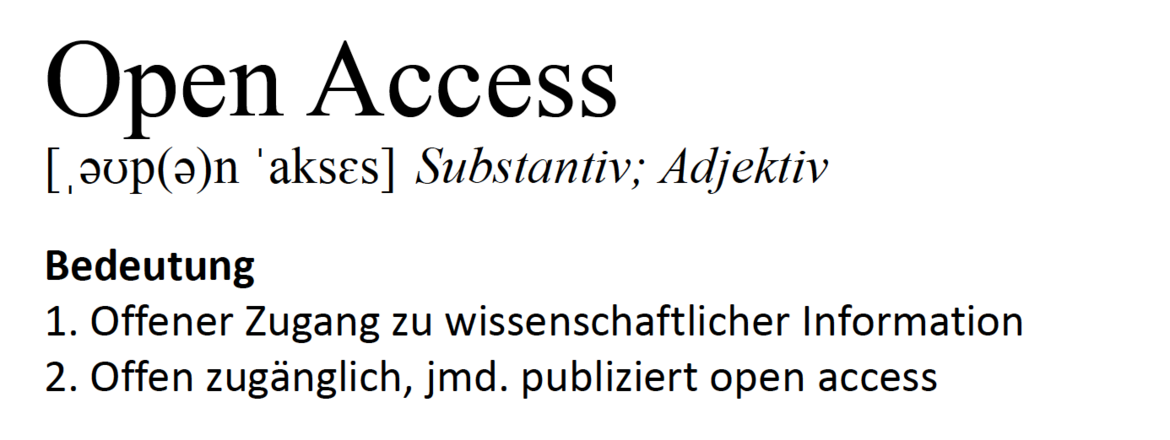

Was ist Open Access?

Das Teilen wissenschaftlicher Veröffentlichungen und ihre Nachnutzung ist die Idee hinter Open Access. Weltweit sollen alle Menschen ohne finanzielle, technische und rechtliche Barrieren an den Ergebnissen öffentlich finanzierter Forschung teilhaben können. Wissenschaftliche Veröffentlichungen mit offenem Zugang, die frei gelesen, gedruckt, kopiert, verbreitet, durchsucht oder anderweitig genutzt werden können, tragen zu mehr Sichtbarkeit und einer beschleunigten Verbreitung von Forschungsergebnissen bei. Und damit zur Entwicklung akademischen Wissens, zur Verwendung und Wiederverwendung der Forschungsergebnisse in der Bildung und zu ihrer Nutzung durch die Öffentlichkeit und Fachleute bei.

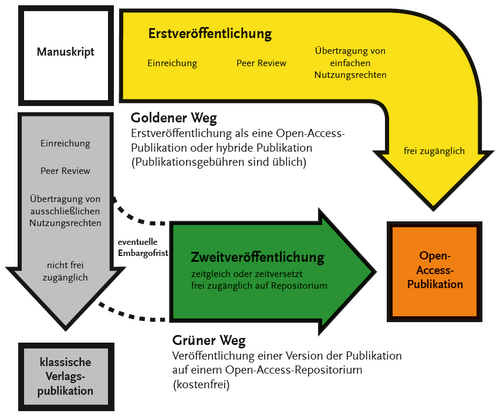

Es gibt zwei verschiedene Wege, wissenschaftliche Zeitschriftenartikel Open Access zu publizieren. Sie werden auch als der goldene und grüne Weg des Open Access bezeichnet. Open Access Gold bedeutet die direkte Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Publikation im Open Access. Mit Open Access Grün wird dagegen eine parallele oder nachträgliche Zweitveröffentlichung einer traditionellen Verlagsveröffentlichung auf einem Repositorium bezeichnet (Selbstarchivierung). Beide Varianten können und sollen genutzt werden, um das Ziel der offenen Zugänglichkeit und Nachnutzbarkeit von Forschungsergebnissen an unserer Hochschule zu erreichen.

Open Access Gold (Erstveröffentlichung im Open Access)

Gold Open Access bezeichnet die unmittelbare und freie Zugänglichkeit von wissenschaftlichen Publikationen ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung in einem Open-Access-Medium. Open-Access-Zeitschriften verzichten auf Abonnementgebühren und Zugangsbeschränkungen. In der Regel wird dieses Open-Access-Modell deswegen über Publikationsgebühren finanziert, die von den Autor_innen bzw. ihren Institutionen getragen werden. Diese sogenannten APC (Article Processing Charges) sollten Sie bei der Beantragung von Forschungsfördermitteln bereits miteinplanen. Wenn Ihnen für eine OA-Veröffentlichung keine Fördermittel zur Verfügung stehen, ist eine Förderung der Publikationskosten durch den Publikationsfonds der Bibliothek möglich.

Im Gold Open Access treten die Autor_innen ihre Urheberrechte nicht an den Verlag ab, sondern räumen diesem nur einfache Nutzungsrechte ein. Diese Bedingungen sind im Allgemeinen in einer Creative-Commons-Lizenz festgelegt. Für eine OA-Veröffentlichung muss daher in jedem Fall eine Creative-Commons-Lizenz (oder eine gleichwertige freie Lizenz) verwendet werden.

Die OA-Veröffentlichung einzelner Zeitschriftenartikel in traditionellen Subkriptionszeitschriften im Rahmen sogenannter Transformationsverträge mit wissenschaftlichen Verlagen wird als Hybrid Open Access bezeichnet. Dieses Modell hat den Nachteil, dass Bibliotheken doppelt an den Verlag zahlen: die Subskriptionsgebühr und zusätzlich die APCs. Durch Transformationsverträge wird die doppelte Zahlung ausgeschlossen. Die Publikationsgebühren sind hier bereits Bestandteil des Vertrages zwischen der Bibliothek und einem Verlag und entfallen daher für Hochschulangehörige. Die Bibliothek der ASH Berlin hat mehrere solcher Transformationsverträge abgeschlossen.

OA-Publikationen, bei denen keine APC anfallen, werden unter dem Begriff Diamond Open Access zusammengefasst. Dieses Modell findet in der Regel bei wissenschaftsgeleiteten Zeitschriften und Verlagen Anwendung, wie beispielsweise bei dem Projekt KOALA (Konsortiale Open-Access-Lösungen aufbauen), an dem sich die ASH-Bibliothek finanziell beteiligt.

Eine Übersicht und weitere Hinweise zu Open Access Journals mit und ohne APC finden Sie im Directory of Open Access Journals (DOAJ). Auch die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)kann nach Open Access Journals durchsucht werden.

Open Access Grün (Zweitveröffentlichung im Open Access)

Open Access Grün, auch bekannt als der grüne Weg des Open Access, bezeichnet eine Form der Veröffentlichung, bei der Forschende ihre wissenschaftlichen Arbeiten zusätzlich zu einer klassischen Veröffentlichung auf einem frei zugänglichen Repositorium archivieren. Viele Verlage erlauben die Selbstarchivierung (Zweitveröffentlichung) unter bestimmten Bedingungen, z. B. nach Ablauf einer Embargofrist, weil sie die Sichtbarkeit und Verbreitung der Forschung erhöht.

Vor einer Zweitveröffentlichung müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen des Verlages geklärt werden. Viele Verlage haben entsprechende Open-Acess-Richtlinien veröffentlicht, die in der Datenbank Open policy finder recherchierbar sind.

Der Publikationsserver aliceOpen steht ASH-Angehörigen für Zweitveröffentlichungen zur Verfügung.

Der Einsatz offener Lizenzen im Open Access ist zentral, um die Nutzungsrechte von wissenschaftlichen Inhalten klar zu regeln und eine möglichst breite Verbreitung und Nachnutzung zu ermöglichen. Offene Lizenzen schaffen Transparenz und Rechtssicherheit für Autor_innen, Verlage und Nutzer_innen. Sie definieren, welche Rechte die Urheber_innen behalten und welche sie der Öffentlichkeit einräumen. Offene Lizenzen sind damit ein wesentliches Werkzeug im Open Access, um die Prinzipien von Offenheit, Transparenz und Nachnutzbarkeit umzusetzen.

Die am häufigsten verwendeten offenen Lizenzen sind die Creative-Commons-Lizenzen (CC-Lizenzen), die auch für Veröffentlichungen auf aliceOpen verwendet werden.

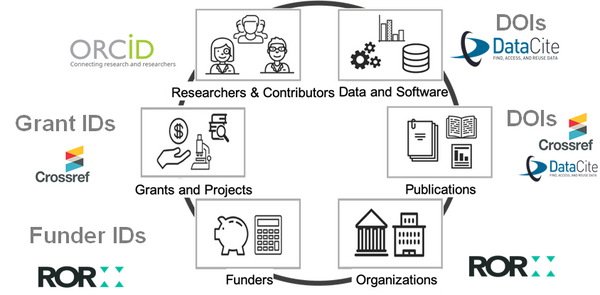

Der Einsatz von persistenten Identifikatoren (PID) im Open Access ist essenziell, um wissenschaftliche Inhalte eindeutig zu identifizieren, langfristig auffindbar zu machen und deren Nutzung nachverfolgbar zu gestalten. PID sind einzigartige Identifikatoren, die einem digitalen Objekt zugewiesen werden und in Form eines Links direkt auf diese verweisen können. Sie bleiben stabil, auch wenn sich die physische Adresse (z. B. URL) oder andere Metadaten des Objekts ändern. PID ermöglichen es, Publikationen, Datensätze, Forschungsprojekte und Forschende zuzuordnen und miteinander zu verbinden. Sie garantieren die dauerhafte Auffindbarkeit und Zitierbarkeit von wissenschaftlichen Inhalten, verbessern die Sichtbarkeit von Forschung und fördern die Verknüpfung wissenschaftlicher Ressourcen.

Wichtige PID im Open Access sind beispielsweise DOI für Publikationen und Datensätze, ORCID für Forschende und ROR für Institutionen.

Einen guten Überblick über die aktuelle Nutzung und Entwicklung persistenter Identifikatoren in Wissenschaft und Forschung bietet der PID-Monitor des PID-Network Deutschland. Er visualisiert die Verbreitung verschiedener PID-Typen und deren Verknüpfung im zeitlichen Verlauf.

Eine ORCID iD (Open Researcher and Contributor ID) ist ein kostenloser, eindeutiger und dauerhafter Identifikator (PID) für Personen. Er gewährleistet eine eindeutige Zuordnung wissenschaftlicher Arbeiten zu ihren Autor_innen und erleichtert die Verknüpfung von Forschungsdaten und Publikationen.

Viele Literaturdatenbanken und Zitierdienste erfassen Publikationen nur unvollständig, wenn kein gepflegtes Autorenprofil vorhanden ist. Förderprogramme ermöglichen zunehmend die Verlinkung auf ORCID-Profile, um Publikationsleistungen und frühere Förderungen sichtbar zu machen.

Für eine korrekte Zuordnung wissenschaftlicher Beiträge empfiehlt die Bibliothek ausdrücklich die Nutzung von ORCID, da sie systemübergreifend mit anderen Identifikatoren synchronisierbar sind. Falls möglich, sollte die ORCID iD also bei Veröffentlichungen hinterlegt werden.

Die Hochschulbibliothek unterstützt Sie umfassend bei der Veröffentlichung Ihrer wissenschaftlichen Arbeiten im Open Access.

Wir beraten Sie bei der Auswahl geeigneter Open-Access-Zeitschriften oder fachspezifischer Repositorien für Zweitveröffentlichungen. Ebenso informieren wir zu Fördermöglichkeiten für Publikationsgebühren, zu Creative-Commons-Lizenzen sowie zu urheberrechtlichen Fragen rund ums wissenschaftliche Publizieren.

Mit unserem Publikationsfonds für Zeitschriftenartikel und durch verschiedene Transformationsverträge fördern wir aktiv die Open-Access-Veröffentlichungen von Angehörigen der Hochschule. Für Publikationen, Zweitveröffentlichungen und wissenschaftliche Schriftenreihen im Open Access steht Ihnen zudem unser institutioneller Publikationsserver aliceOpen zur Verfügung.

Kontakt:

Claudia Voigtländer

Bibliothek / EG

Raum 014

Open Research

T +49 30 99245 382

openaccess@ash-berlin.eu

Open-Access-Policy der ASH Berlin

Seit dem 14. Dezember 2021 hat die Alice Salomon Hochschule Berlin eine Open-Access-Policy, die an diesem Tag einstimmig vom Akademischen Senat beschlossen wurde. In den Handlungsempfehlungen der Open-Access-Policy ruft die ASH Berlin ihre Mitglieder dazu auf, durch die Veröffentlichung im Open Access möglichst ungehinderten Zugang zu Forschungsergebnissen und den Praxistransfer zu gewährleisten.

Die ASH Berlin gehört weiterhin zu den Unterzeichner_innen der Berliner Erklärung über den offenen Umgang zu wissenschaftlichem Wissen, einem der Gründungsdokumente der Open-Access-Bewegung, und des Mission Statements der ENABLE! Community – Bibliotheken, Verlage und Autor*innen für Open Access in den Social Sciences und Humanities.

Open-Access-Beauftragter der ASH Berlin ist Joachim Dinter (Bibliotheksleitung).

Finanzierung von Open Access

Die Alice Salomon Hochschule bietet Ihnen finanzielle Unterstützung beim Publizieren von Open-Access-Zeitschriftenartikeln. Voraussetzung dafür ist, dass Sie zahlungspflichtiger "Corresponding author" bzw. “Submitting author” sind und die “Affiliation” Alice Salomon Hochschule angeben.

Nicht förderfähig sind momentan Open-Access-Bücher und Aufsätze in Sammelbänden.

Transformationsverträge

In den letzten Jahren ist die Bibliothek sogenannten Publish & Read-Vereinbarungen (Transformationsabkommen) auf nationaler Ebene mit traditionellen Wissenschaftsverlagen beigetreten. Infolgedessen haben Hochschulangehörige nicht nur Zugang zu Zeitschriften (Leserechte), sondern können auch Artikel kostenlos – oder in einigen Fällen mit einem Rabatt – in Gold- und Hybrid-Open-Access-Zeitschriften von Springer, SAGE, Taylor & Francis und Hogrefe veröffentlichen.

In Gold Open Access Zeitschriften werden sämtliche Artikel sofort mit dem Erscheinen im Open Access publiziert. Häufig fällt hierfür eine Publikationsgebühr (APC) für jeden Artikel an. Im Rahmen der Transformationsverträge wird auf diese APC ein Rabatt gewährt.

Bei hybriden Zeitschriften handelt es sich dagegen um Subskriptionszeitschriften, bei denen nur einzelne Beiträge gegen Zahlung einer APC frei zugänglich sind, die übrigen Artikel verbleiben hinter der Bezahlschranke. Die Publikationsgebühren sind hier bereits Bestandteil des Vertrages zwischen der Bibliothek und dem Verlag und entfallen daher für Hochschulangehörige.

- In hybriden Zeitschriften Open Access Publizieren ohne zusätzliche Kosten: in Spalte H der Titelliste als Hybrid gekennzeichnet.

- In Gold OA Zeitschriften 20% Rabatt auf die APC: in Spalte H der Titelliste als Fully Open Access gekennzeichnet.

- Leserechte in über 2800 Zeitschriften rückwirkend bis ins Jahr 1997.

- In hybriden Zeitschriften Open Access Publizieren ohne zusätzliche Kosten: Spalte E der Titelliste

- In Gold OA Zeitschriften: 20% Rabatt auf die APC

- Leserechte in 218 Zeitschriften des "Health Sciences" Paket: Spalte H der Titelliste

- In hybriden Zeitschriften Open Access Publizieren ohne zusätzliche Kosten

- In Gold OA Zeitschriften 25 % Rabatt auf die APC

- Leserechte in aktuell 29 Aktiv- und 13 Archiv-Titel des PsyJOURNALS-Portfolios

Hybride Zeitschriften

- Aviation Psychology and Applied Human Factors

- Crisis – The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention

- Diagnostica – Zeitschrift für Psychologische Diagnostik und Differentielle Psychologie

- European Journal of Health Psychology

- European Journal of Psychological Assessment

- European Psychologist

- Experimental Psychology

- Frühe Bildung – Interdisziplinäre Zeitschrift für Forschung, Ausbildung und Praxis

- GeroPsych – The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry

- International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation

- Journal of Applied Sport and Exercise Psychology (Zeitschrift für Sportpsychologie)

- Journal of Individual Differences

- Journal of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications

- Journal of Personnel Psychology

- Journal of Psychophysiology – An International Journal

- Kindheit und Entwicklung – Zeitschrift für Klinische Kinderpsychologie

- Lernen und Lernstörungen

- Praxis der Rechtspsychologie

- Psychologische Rundschau

- Social Psychology

- Sucht – Interdisciplinary Journal of Addiction Research

- Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie A&O – German Journal of Work and Organizational Psychology

- Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie

- Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

- Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie – Forschung und Praxis

- Zeitschrift für Neuropsychologie / Journal of Neuropsychology

- Zeitschrift für Pädagogische Psychologie – German Journal of Educational Psychology

- Zeitschrift für Psychologie (Englisch)

Gold-OA-Zeitschriften

Publikationsfonds für Zeitschriftenartikel

Die Alice Salomon Hochschule bietet einen Publikationsfonds für Zeitschriftenartikel an, um Hochschulangehörige bei der Finanzierung ihrer Open-Access-Veröffentlichungen zu unterstützen. Der Fonds wird von der Hochschulbibliothek zur Verfügung gestellt und wurde bis 2024 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) über das Programm Open-Access-Publikationskosten gefördert.

Förderfähig sind Zeitschriftenartikel, die

- auf eine Forschungsleistung zurückgehen (z.B. Research-Papers, Reviews).

- in einer Zeitschrift erscheinen, die ausschließlich im Open Access veröffentlicht (Gold Open Access) und ein anerkanntes wissenschaftliches Qualitätssicherungsverfahren nachweisen kann.

- unter einer Creative-Commons-Lizenz erscheinen.

- die Förderhöchstgrenze von 2.000 € brutto nicht überschreiten. Eine Kombination mit anderen Mitteln ist aber zulässig.

- an geeigneter Stelle einen Hinweis auf die Förderung durch den Publikationsfonds enthalten, beispielsweise neben dem Funding Acknowledgement des Forschungsprojektes.

Nicht förderfähig sind Artikel, die

- in einem hybriden (subkriptionsbasierten) Journal erscheinen. Bitte informieren Sie sich in diesem Fall hier über die Transformationsverträge der ASH Berlin.

- keine Forschungsartikel sind (Letter, Berichte, Editorial Notes etc.).

- in Predatory Journals erscheinen.

Antragsberechtigte Personen

- sind an der ASH Berlin beschäftigt und als "Corresponding Authors" bzw. “Submitting Authors” für die Bezahlung der Publikationsgebühren verantwortlich.

- verfügen über eine ORCID, um wissenschaftliche Werke eindeutig ihren Urheber_innen zuordnen zu können.

- weisen gegenüber der Bibliothek nach, dass der Einsatz anderer Mittel vor der Antragstellung geprüft wurde. So sind z.B. Publikationsmittel aus Projektbudgets vorrangig zu verwenden.

- erklären sich damit einverstanden, dass die Verlagsversion zeitgleich zur Veröffentlichung über aliceOpen zur Verfügung gestellt wird.

- weisen im Werk ihre Affiliation zur ASH Berlin nach.

Richten Sie Ihren Förderantrag bitte rechtzeitig an folgende Kontaktadresse: openaccess@ash-berlin.eu. Geben Sie darin den Namen der Zeitschrift und die Höhe der APC an. Sofern Ihre Veröffentlichung auf ein aus Drittmitteln finanziertes Forschungsprojekt zurückgeht, nennen Sie uns bitte den Projekttitel und den Fördermittelgeber.

Sie erhalten nach der Prüfung ihres Förderantrags im Referat Open Access eine verbindliche Auskunft zur Übernahme der Kosten. Die Bezahlung der Rechnung wird über die Bibliothek abgewickelt.

Drittmittel

Auch über Drittmittel ist die Finanzierung von Open-Access-Publikationen möglich. Bei der Beantragung von Forschungsfördermitteln sollten APC entsprechend bereits miteingeplant werden. Für weitere Informationen zur Beantragung von Publikationskosten in Förderanträgen wenden Sie sich bitte an das Forschungsreferat.

KOALA

Im Projekt KOALA (Konsortiale Open-Access-Lösungen aufbauen) werden konsortiale Lösungen zur Finanzierung von Open Access etabliert. Die gemeinschaftliche Finanzierung von Open-Access-Zeitschriften und -Buchreihen durch wissenschaftliche Bibliotheken stellt eine Alternative zum dominanten APC-Modell dar, bei dem Artikel einzeln von Autor_innen oder ihren Institutionen bezahlt werden.

Die Alice Salomon Hochschule beteiligt sich an der Finanzierung des Zeitschriftenpakets "Sozialwissenschaften". In den enthaltenen Zeitschriften können Autor_innen kostenlos veröffentlichen. Gleichzeitig ist auch der lesende Zugriff gebührenfrei.

Open-Access-Zeitschriften

Es gibt weltweit eine Vielzahl von Open-Access-Zeitschriften und -verlagen. Sie unterliegen den gleichen Qualitätssicherungsprozessen und wissenschaftsethischen Standards wie traditionelle Zeitschriften. Im Folgenden stellen wir einige Recherchetools vor, mit denen Sie leicht die richtige Open-Access-Zeitschrift für Ihre Publikation finden.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Das DOAJ verzeichnet über 20.000 Journals weltweit, die strenge wissenschaftliche Qualitätskriterien erfüllen. Die Listung eines OA-Journals im DOAJ gilt daher als anerkanntes Qualitätsmerkmal, beispielsweise bei Förderentscheidungen zur Finanzierung von Publikationskosten. Das DOAJ kann leicht nach Zeitschriftentiteln oder auch Verlagen und Fachgebieten durchsucht werden und bietet Informationen zu den Publikationsprozessen und -kosten der verzeichneten Zeitschriften.

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)

Im Journal-Browser der EZB können Zeitschriften nach verschiedenen Kategorien durchsucht werden, die sich auf Open Access beziehen. So ist beispielsweise die Suche nach gebührenfreien Diamond Open Access Journals oder nach der Verzeichnung im DOAJ möglich.

oa.finder

Der oa.finder ist ein Recherchetool für die gezielte Suche nach Publikationsmöglichkeiten mit detaillierten Informationen über jedes der rund 57.000 verzeichneten internationalen Journals. Sie können nach Open-Access-Status, Impact, Fachgebiet oder Höhe der Publikationsgebühren (Article Processing Charges – APC) filtern. Darüber hinaus bietet der oa.finder neben Zeitschriftenmetriken auch Informationen zur Indexierung in wissenschaftlichen Zitationsdatenbanken.

Ab sofort kann im oa.finder auch nach Buchverlagen für Monografien, Sammel- oder Konferenzbände recherchiert werden.

B!son

Mit dem Tool B!son (Bibliometrisches und Semantisches Open Access Recommender Netzwerk) können Sie anhand von Informationen wie Titel, Abstract oder Referenzen eines geplanten Artikels nach passenden Open-Access-Zeitschriften suchen. Hierzu werden neben gängigen bibliometrischen Verfahren der Ähnlichkeitsbestimmung Verfahren des maschinellen Lernens verwendet, die über die semantische Ähnlichkeit von Titel bzw. Abstract eines zu veröffentlichenden Artikels relevante Publikationsorte ermitteln können. Die Informationen zu den ermittelten Journals stammen aus dem Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Free Journal Network

Das Free Journal Network widmet sich der Förderung von Diamond Open Access und verzeichnet Zeitschriften, die nach dem Fair-Open-Access-Modell betrieben werden, also ohne finanziellen Barrieren für Leser_innen und Autoren_innen.

Think. Check. Submit.

Die Plattform Think. Check. Submit. unterstützt Sie als Forschende gezielt dabei, seriöse Open-Access-Zeitschriften und -Verlage zu identifizieren. Mithilfe strukturierter Checklisten und praxisnaher Materialien hilft diese internationale Initiative, die Qualität und Vertrauenswürdigkeit von Publikationsangeboten besser einzuschätzen. Sie gilt als bewährtes Instrument zur Überprüfung der wissenschaftlichen Integrität von Open-Access-Journals und -Verlagen – insbesondere im Hinblick auf die Risiken des sogenannten Predatory Publishing.

Darunter versteht man Verlage oder Zeitschriften, die das APC-basierte Geschäftsmodell von Gold Open Access ausnutzen. Sie werben mit professionell wirkendem Auftreten gezielt um Beiträge, verlangen Publikationsgebühren, verzichten jedoch weitgehend auf wissenschaftliche Qualitätssicherung wie Peer Review oder redaktionelle Betreuung.

Publikationsserver aliceOpen

Der Publikationsserver aliceOpen bietet Wissenschaftler_innen, Studierenden sowie der interessierten Öffentlichkeit freien Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen und ausgezeichneten Abschlussarbeiten der Alice Salomon Hochschule. Er dient der dauerhaften Archivierung, erhöht die Sichtbarkeit von Forschungsergebnissen und unterstützt den offenen Wissensaustausch.

Angehörige der Hochschule können auf aliceOpen Qualifikationsarbeiten und weitere Publikationstypen – etwa Forschungsberichte – im Open Access veröffentlichen. Alle Beiträge erhalten eine dauerhafte DOI und sind über gängige Suchmaschinen, Bibliothekskataloge und wissenschaftliche Datenbanken weltweit auffindbar.

Darüber hinaus kann das Repositorium für Zweitveröffentlichungen (Open Access Grün) bereits publizierter Arbeiten genutzt werden.

Wenn Sie ein Dokument publizieren möchten, können Sie es an die Bibliothek senden oder selbst auf aliceOpen hochladen. Wählen Sie dazu bitte auf der Startseite den Menüpunkt "Veröffentlichen". Mit wenigen Schritten können Sie dort Ihr Dokument auf aliceOpen speichern. Die Bibliothek prüft und ergänzt Ihre Angaben und unterstützt Sie bei technischen Fragen. Nach erfolgter Freischaltung ist Ihr Dokument weltweit über Bibliothekskataloge und Suchmaschinen recherchierbar sowie durch eine permanente Internetadresse zitierbar.

Studierende wenden sich vor der Veröffentlichung von Abschlussarbeiten bitte direkt an die Bibliothek: openaccess@ash-berlin.eu

Dokument hochladen

Bitte laden Sie zunächst das Dokument als PDF hoch, wählen einen Dokumenttyp aus und tragen die wichtigsten Daten zu Ihr Publikation (Metadaten) in das Onlineformular ein. Die abschließende Freischaltung wird durch die Hochschulbibliothek vorgenommen.

Lizenz auswählen

Wählen Sie eine CC-Lizenz für Ihre Veröffentlichung aus.

Veröffentlichungsvereinbarung

Bitte senden Sie die unterschriebene Veröffentlichungsvereinbarung an openaccess@ash-berlin.eu

Die Bibliothek unterstützt Sie bei der Veröffentlichung Ihrer Forschungsergebnisse auf aliceOpen und berät Sie zu lizenz- und urheberrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Zweitveröffentlichungen im Open Access.

Wir prüfen für Sie, ob und unter welchen Bedingungen eine bereits veröffentlichte Arbeit zweitveröffentlicht werden darf (z. B. gemäß Open policy finder oder Verlagsrichtlinien), und informieren Sie über mögliche Embargofristen. Sie erhalten Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Lizenzen sowie beim Einreichen der erforderlichen Metadaten und Publikationsdateien. Die Bibliothek übernimmt anschließend die formale Prüfung und stellt die Veröffentlichung im Repositorium online bereit.

So stellen wir sicher, dass Ihre Arbeit rechtssicher, sichtbar und langfristig verfügbar ist.

Kontakt:

Claudia Voigtländer

Bibliothek / EG

Raum 014

Open Research

T +49 30 99245 382

openaccess@ash-berlin.eu

Forschungsdatenmanagement

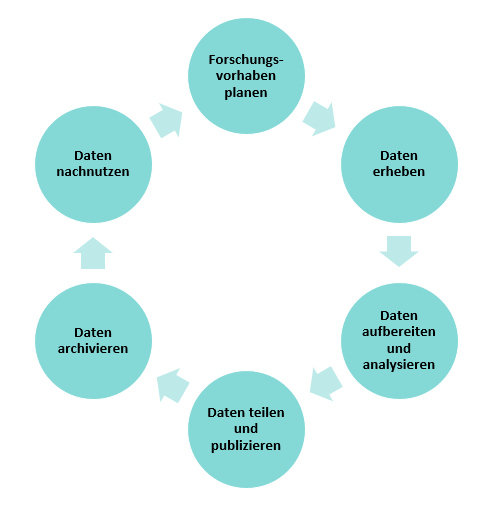

Forschungsdatenmanagement (FDM) umfasst alle organisatorischen und technischen Maßnahmen, die den gesamten Lebenszyklus von Forschungsdaten betreffen – von der Erhebung, Speicherung und Dokumentation bis hin zur Archivierung und Bereitstellung. Es stellt sicher, dass Daten nachhaltig gesichert, nachvollziehbar strukturiert und effizient nutzbar sind.

Ein gutes FDM fördert die Zusammenarbeit in wissenschaftlichen Projekten, erleichtert die Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen und trägt zur Integrität und Sichtbarkeit von Daten bei. Zudem hilft es Forschenden, rechtliche und institutionelle Vorgaben, wie Datenschutzbestimmungen oder Anforderungen von Förderorganisationen, zu erfüllen.

Die ASH Berlin betrachtet den verantwortungsvollen und systematischen Umgang mit Forschungsdaten als wesentlichen Beitrag zur Gewinnung und Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Im Einklang mit ihren institutionellen Zielen Digitalisierung und Barierrefreiheit fördert und unterstützt sie die Aufbewahrung, Dokumentation und den möglichst freien Zugang zu Forschungsdaten, Materialien, Informationen und angewandten Methoden.

Wir beraten Sie umfassend zum Thema Forschungsdatenmanagement – sowohl allgemein als auch projektbezogen.

Sie möchten Forschungsdaten veröffentlichen, suchen geeignete Datensätze für Ihr eigenes Projekt oder benötigen Unterstützung bei der Erstellung und Umsetzung eines Datenmanagementplans (DMP)? Die Hochschulbibliothek bietet Ihnen hierzu gemeinsam mit dem Forschungsreferat individuelle Beratung und praxisnahe Unterstützung an.

Kontakt:

Claudia Voigtländer

Bibliothek / EG

Raum 014

Open Research

T +49 30 99245 382

openaccess@ash-berlin.eu

Was sind Forschungsdaten?

In ihren Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten (2015) definierte die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Forschungsdaten als Daten, die “in der wissenschaftlichen Arbeit entstehen, entwickelt oder ausgewertet werden”.

Forschungsdaten bilden eine zentrale Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnis. Sie können je nach Disziplin sehr unterschiedliche Formen und Formate annehmen – von numerischen Daten und Texten über Bilder bis hin zu Audio- oder Videodateien. Forschungsdaten entstehen entweder im Verlauf des Forschungsprozesses oder bilden dessen Ausgangspunkt, etwa in Form öffentlich zugänglicher Verwaltungs- oder Gesundheitsdaten. Als Forschungsdaten gelten somit alle Informationen, die für wissenschaftliche Analysen genutzt werden – oder potenziell genutzt werden können.

Das Verständnis von Forschungsdaten variiert je nach Fachrichtung und Projekt, wodurch unterschiedliche Anforderungen an ihre Aufbereitung, Verarbeitung und Verwaltung entstehen – ein Bereich, der als Forschungsdatenmanagement bezeichnet wird.

Management von Forschungsdaten

Forschungsdatenmanagement (FDM) bezeichnet den systematischen Umgang mit Forschungsdaten über den gesamten Forschungsprozess hinweg – von der Planung und Datenerhebung über die Speicherung und Dokumentation bis hin zur Archivierung, Veröffentlichung und möglichen Nachnutzung. Ziel ist es, die Qualität, Nachvollziehbarkeit und langfristige Verfügbarkeit wissenschaftlicher Daten sicherzustellen.

FDM erfüllt mehrere Funktionen, die sich sinnvoll ergänzen:

Zum einen dient es der Dokumentation und Archivierung von Forschungsdaten im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis – insbesondere jener Informationen, die für das Zustandekommen von Forschungsergebnissen relevant sind.

Zum anderen schafft ein gut organisiertes Datenmanagement die Grundlage dafür, eigene Daten später erneut auszuwerten oder Forschungsergebnisse zu replizieren – auch unabhängig von einer geplanten Weitergabe an Dritte.

Darüber hinaus ermöglicht FDM die Nachnutzung durch andere Forschende, etwa für Sekundäranalysen, Meta-Studien oder die Entwicklung neuer Fragestellungen.

Gutes Forschungsdatenmanagement stärkt damit den kumulativen Charakter der Wissenschaft. Indem Daten auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar gemacht werden – im Sinne der FAIR-Prinzipien –, wird eine effiziente und nachhaltige Nutzung wissenschaftlicher Ressourcen gefördert.

Stationen des Datenlebenszyklus im Forschungsprozess, Informationsplattform forschungsdaten.info, CC0 1.0

So offen wie möglich, so geschlossen wie nötig

Die Open-Research-Prämisse "so offen wie möglich, so geschlossen wie nötig" bedeutet, dass Forschungsdaten idealerweise offen zugänglich sein sollten, um wissenschaftliche Transparenz und Nachnutzbarkeit zu fördern. Gleichzeitig müssen jedoch datenschutzrechtliche und forschungsethische Anforderungen beachtet werden. Der verantwortungsvolle Umgang mit personenbezogenen Daten über den gesamten Forschungsdatenlebenszyklus hinweg erfordert eine Abwägung zwischen Offenheit und Schutz. Daten sollten nur dann veröffentlicht werden, wenn dies ethisch vertretbar und datenschutzrechtlich zulässig ist.

Ein strukturiertes Forschungsdatenmanagement (FDM) bietet zahlreiche Vorteile für Wissenschaftler_innen, Forschungseinrichtungen und die Öffentlichkeit.

Datenerhaltung und langfristige Verfügbarkeit

Forschungsdaten sind oft flüchtig und fragil – sie können durch technische Defekte, Formatverfall oder unzureichende Dokumentation verloren gehen. Zudem ist die Datenerhebung häufig mit hohem zeitlichem und finanziellem Aufwand verbunden. Ein durchdachtes FDM stellt sicher, dass Daten nachhaltig gesichert, archiviert und für zukünftige Forschungen nutzbar bleiben.

Verbesserung der Zusammenarbeit im Projektteam

Klare Strukturen bei der Speicherung, Organisation und Dokumentation von Forschungsdaten erleichtern die Zusammenarbeit innerhalb eines Forschungsteams. Einheitliche Datenmanagementprozesse fördern den effizienten Austausch von Informationen und vermeiden Datenverluste oder Inkonsistenzen.

Validierung und Replikation von Forschungsergebnissen

Ein transparentes und gut dokumentiertes Datenmanagement ermöglicht die Überprüfung, Validierung und Replikation von Forschungsergebnissen. Dies stärkt die wissenschaftliche Integrität und erleichtert es anderen Forscher:innen, bestehende Erkenntnisse nachzuvollziehen oder weiterzuentwickeln.

Erfüllung von Anforderungen von Förder- und Forschungsinstitutionen

Viele Förderorganisationen und wissenschaftliche Institutionen setzen mittlerweile Richtlinien für das FDM voraus. Diese umfassen beispielsweise die Erstellung von Datenmanagementplänen (DMP) oder die Bereitstellung von Forschungsdaten in Repositorien. Ein systematisches FDM hilft dabei, diesen Anforderungen gerecht zu werden und förderpolitische Vorgaben einzuhalten.

Erhöhte Nachnutzbarkeit und Sichtbarkeit von Daten

Gut verwaltete Forschungsdaten können von anderen Wissenschaftler_innen weiterverwendet werden, was die Sichtbarkeit der eigenen Forschung erhöht. Ein schneller und strukturierter Datenabruf erleichtert zudem die Arbeit mit den Daten und verbessert ihr Verständnis.

Wachsende öffentliche Wahrnehmung und Interesse an Open Data

Mit dem zunehmenden gesellschaftlichen Interesse an Transparenz und offenen Daten gewinnt das FDM auch außerhalb der Wissenschaft an Bedeutung. Durch eine verantwortungsvolle Bereitstellung von Forschungsdaten können Wissenschaftler_innen zu einer offenen und zugänglichen Forschungslandschaft beitragen. Ein effektives Forschungsdatenmanagement ist somit nicht nur eine Frage der Compliance, sondern auch ein wesentlicher Beitrag zur Qualität, Nachnutzbarkeit und Sichtbarkeit wissenschaftlicher Arbeit.

Die FAIR-Prinzipien für Forschungsdaten stehen für Findable (auffindbar), Accessible (zugänglich), Interoperable (interoperabel) und Reusable (wiederverwendbar). Sie wurden entwickelt, um sicherzustellen, dass wissenschaftliche Daten nachhaltig auffindbar, verständlich und nutzbar bleiben – sowohl für Menschen als auch für Maschinen. FAIR zielt dabei nicht nur auf offene Daten ab, sondern auf die Qualität und Struktur von Metadaten, Standards und Lizenzen, die eine sinnvolle Nachnutzung ermöglichen.

Die CARE-Prinzipien ergänzen FAIR um eine gemeinschaftsorientierte Perspektive auf die Herkunft sowie den Zweck erhobener Forschungsdaten, insbesondere im Umgang mit Daten indigener Völker. Während FAIR einen datenzentrierten Ansatz verfolgt, stellen CARE die Rechte, Interessen und Bedürfnisse der Gemeinschaften in den Mittelpunkt, von denen die Daten stammen. Das Akronym CARE steht für:

- Collective Benefit (Kollektiver Nutzen): Die Datennutzung soll den betroffenen Gemeinschaften zugutekommen.

- Authority to Control (Kontrolle über Daten): Gemeinschaften behalten die Hoheit über ihre Daten und deren Verwendung.

- Responsibility (Verantwortung): Forschende tragen Verantwortung für den sensiblen und respektvollen Umgang mit den Daten.

- Ethics (Ethik): Maßgeblich für den ethischen Umgang mit Daten sind die selbstdefinierten Grundsätze und kulturellen Normen der betreffenden Communities.

Die FAIR- und CARE-Prinzipen ergänzen sich: Während FAIR auf die technische Zugänglichkeit und Wiederverwendbarkeit von Daten fokussiert, betont CARE die Verantwortung gegenüber den Menschen hinter den Daten.

Die Nachnutzung qualitativer Daten ist anders als in der quantitativen Sozialforschung noch die Ausnahme. Das liegt neben datenschutzrechtlichen und forschungsethischen Anforderungen u.a. daran, dass die Heterogenität und Komplexität der Daten, die häufig personenbezogene Daten beinhalten, die Aufbereitung und Archivierung für Sekundärnutzung aufwendig macht. Dennoch bietet die Nachnutzung qualitativer Forschungsdaten erhebliche wissenschaftliche und methodologische Vorteile. Sie ermöglicht eine ressourcenschonende Forschung, indem bereits erhobene Daten genutzt werden, wodurch Zeit- und Kostenaufwand für neue Datenerhebungen reduziert werden. Zudem tragen offene Daten zur Weiterentwicklung methodischer Ansätze sowie theoretischer Konzepte bei. Die Verwendung bestehender Datensätze erleichtert die Vergleichbarkeit und Validierung von Forschungsergebnissen und fördert die Triangulation unterschiedlicher Perspektiven. Darüber hinaus stärkt der Zugang zu umfangreichen Datenarchiven den inter- und transdisziplinären Austausch in Forschung und Lehre. Damit stellen qualitative Forschungsdaten nicht nur eine einmalige Quelle dar, sondern eine nachhaltige Basis für weiterführende und innovative Forschung.

Die Bereitstellung von Forschungsdaten für Sekundäranalysen kann dazu beitragen, dass diese effiziente Nutzung durch die umfassende Auswertung vorhandener Datensätze gewährleistet wird und Teilnehmende nicht durch zusätzliche Erhebungen belastet werden, wenn Fragestellungen auch sekundäranalytisch zu beantworten wären.

Datenmanagementplan

Ein Datenmanagementplan (DMP) ist ein strukturiertes Dokument, das beschreibt, wie Forschungsdaten während und nach einem Forschungsprojekt verwaltet werden. Er dient der Sicherstellung eines systematischen und nachhaltigen Umgangs mit Forschungsdaten im Sinne der FAIR-Prinzipien und erleichtert die Nachnutzung und Langzeitarchivierung von Daten.

Ein DMP enthält allgemeine Projektinformationen wie Titel, beteiligte Forschende und Institutionen sowie eine Beschreibung der gesammelten oder verwendeten Datentypen und Formate. Zudem legt er fest, wo und wie die Daten gespeichert, gesichert und vor Verlust geschützt werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Dokumentation der Daten durch Metadaten und Standards zur Organisation. Der DMP berücksichtigt außerdem Datenschutz- und ethische Aspekte, einschließlich Zugriffsregelungen und Anonymisierung. Darüber hinaus beschreibt er, ob und unter welchen Bedingungen die Daten freigegeben und nachgenutzt werden können, welche Lizenzen gelten und in welchen Repositorien sie gespeichert werden. Schließlich enthält er eine Strategie zur Langzeitarchivierung, um die nachhaltige Verfügbarkeit und Nutzung der Daten zu gewährleisten.

Viele Drittmittelgeber erwarten für die Vergabe von Mitteln aus bestimmten Förderlinien Angaben zum Umgang mit Forschungsdaten als Teil eines Förderantrags.

Die Bibliothek berät und unterstützt sie bei der Erstellung von Datenmanagementplänen.

Kontakt:

Claudia Voigtländer

Bibliothek / EG

Raum 014

Open Research

T +49 30 99245 382

openaccess@ash-berlin.eu

Die im Titelbild und Schnelleinstieg-Menü verwendeten Grafiken wurden im Rahmen des Verbundprojekts "open-access.network 2" erstellt und unter der Lizenz CC BY 4.0 veröffentlicht: Hauss, J. (2025). Open Science-/ Open Access-Grafikpaket. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.14931214